診療科のご案内薬剤部

保険薬局の皆様へ

- 院外処方箋に関する疑義照会の方法について

- 院外処方箋の様式変更及び残薬確認について

- 院外処方箋に係る事前同意プロトコル及び合意書締結について

■合意書の更新(新規を含む)のご案内 - 服薬情報提供書(トレーシングレポート)について

- 吸入指導依頼箋と服薬情報提供書について

- 姫路吸入指導ネットワークについて

- がん薬物療法レジメンについて

- 院外処方箋における後発医薬品への変更時の報告用FAX送信について

患者ID、患者名(カナ氏名)、生年月日に加え、服薬状況、抗悪性腫瘍剤の副作用の必要な情報を記載し、FAX連絡(079-225-3244)ください。 - 連携充実加算に係る研修会について

- がん化学療法薬剤師連携用ツールについて

| ■ | 2020年 | 12月 | 2日 | 開催 |

| ■ | 2021年 | 9月 | 22日 | 開催 |

| ■ | 2022年 | 12月 | 14日 | 開催 |

| ■ | 2023年 | 12月 | 6日 | 開催 |

| ■ | 2024年 | 10月 | 9日 | 開催 |

| ■ | 2025年 | 10月 | 9日 | 開催 |

院外処方箋に関する疑義照会の方法と服薬情報提供書について

2025年11月1日現在

薬剤師法24条:

薬剤師は、処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付し た医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。

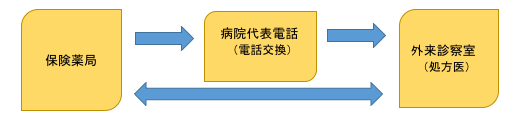

平日の勤務時間内(8時30分~17時15分)

病院代表電話番号:(079)225-3211

◆処方内容に関する疑義照会は、病院代表電話番号へ電話し、院外処方箋発行診療科へ繋いでもらい、疑義照会を行って下さい。

◆なお、保険情報の問い合わせは医事課に、調剤方法に関する問い合わせは薬剤部に繋いでもらい、問い合わせ下さい。

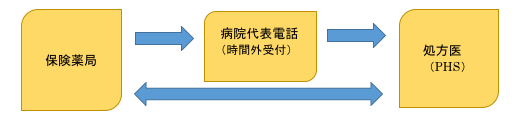

平日勤務時間外及び休日(17時15分以降及び土日祝)

注)緊急を要すると判断した場合に限って、疑義照会を行って下さい。

病院代表電話番号(時間外受付):(079)225-3211

◆処方内容に関する疑義照会は、病院代表電話番号(時間外受付)へ電話し、原則、処方医の院内PHS電話に繋いでもらい、疑義照会を行って下さい。

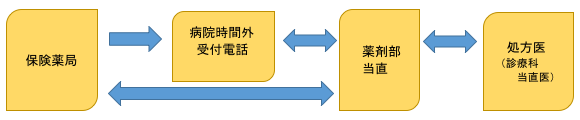

◆処方医の院内PHSに繋がらなかった場合、薬剤部当直に繋がりますので、薬剤部当直に疑義照会を行って下さい。疑義内容により1)2)の対応を行います。

1)緊急を要しないと判断した疑義内容は、後日処方医へ疑義照会を行って下さい。

2)緊急を要すると判断した疑義内容は、薬剤部より処方医又は必要時診療科当直医へ問 い合わせた後、回答します。

この場合、疑義照会内容を正確に把握するため、連絡先(回答先)と疑義内容を記した当該院外処方箋を薬剤部直通FAX番号へFAXを依頼することがありますので、ご協力下さい。

薬剤部直通FAX番号:(079)225-3244

院外処方箋の様式変更及び残薬確認について

平素より当センター発行の院外処方箋に応需頂き有難うございます。

Ⅰ. 院外処方箋の様式について

- A4サイズ

- 処方箋の記載方法について、「内服薬処方箋の記載方法に在り方に関する報告書(平成22年1月厚生労働省)」に沿った記載方法で、1回量併記を行っています。

また、長期収載品の選定療養に関する処方箋様式に変更しています。(2024年10月1日〜)

Ⅱ. 院外処方箋への検査値の記載について

地域保健薬局との連携の一環として2017年11月6日(月)より、患者さんの検査値の一部を処方監査に必要な情報として、院外処方箋に記載することと致しました。

処方監査(肝機能・腎機能に応じた薬の量の適正化や副作用の早期発見など)及び服薬説明にご活用下さい。

記載される検査値は16項目で、過去100日以内の最新値です。(空欄の場合は過去100日以内に検査されていません。)検査名、基準値など詳細につきましては処方箋に記載してありますのでご覧ください。

検査値も個人情報となりますので取り扱いには十分注意し、目的以外での使用はしないで下さい。

- 院外処方箋の見本

- 検査値

- リンク

- 日本腎臓病薬物療法学会:eGFR・eCCrの計算 https://www.jsnp.org/egfr/

- 参考図書等

- 腎機能に応じた投与戦略:医学書院

- 腎臓病薬物療法専門・認定薬剤師テキスト:じほう

- 腎機能別薬剤投与量:じほう

Ⅲ. 院外処方箋備考欄の「保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応」について

処方医が保険薬局に残薬確認を依頼したい場合に

① □ 保険医療機関へ疑義照会した上で調剤

又は ② □ 保険医療機関へ情報提供

のいずれかに☑を入れて、交付することになりました。

下記取り決めへの対応の程、よろしくお願い申し上げます。

<取り決め>

(1)処方医

処方オーダ時、院外処方箋の備考欄上記①又は②に☑を入れる。

患者には「残薬」の現物を保険薬局に持参し、確認して頂くよう説明する。

(2)保険薬局

薬の定義:継続して処方されている薬で、現物確認後1週間以上余っている薬を残薬とする。

・上記①に☑がある場合:

患者が持参した残薬の現物確認後、残薬があれば処方医へ疑義照会した上で、医師の同意を得て処方日数を変更し調剤を行う。(疑義照会は処方医へ直接行って下さい)

・上記②に☑がある場合:

患者が持参した残薬の現物確認後、残薬があればその内容を指定の「②:残薬確認による服薬情報提供書(トレーシングレポート)」使用し、下記報告先にFAX送信する。

- 報告用様式 ②:残薬確認による服薬情報提供書(トレーシングレポート)201909.xlsx

- 記入例-1 ②:残薬確認による服薬情報提供書(トレーシングレポート) 201909.pdf

- 記入例-2 ②:残薬確認による服薬情報提供書(トレーシングレポート) 201909.pdf

(3)医療センター薬剤部

報告FAXを処方医に報告及び電子カルテに取り込み処理を行う。

<報告先:薬剤部>

FAX:薬剤部直通 079-225-3244

<取り決め内容に関する問い合わせ先:薬剤部>

TEL:病院代表 079-225-3211

院外処方箋に係る事前同意プロトコル及び合意書締結について

薬物治療管理の一環として、処方医に対する調剤上の形式的な問い合わせを減らし、患者さんへの利便性の向上と処方医への問い合わせによる業務負担を軽減させることを目的に「院外処方箋に係る事前同意プロトコルを2017年11月1日から運用開始しています。

本プロトコルは薬剤師法第23条2項の「薬剤師は、処方箋に記載された医薬品につき、その処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。」について、合意書を締結することにより、プロトコルの内容に限って事前に同意を得たものとみなし、変更調剤しても良いとするものです。薬剤師法第24条の「疑義照会の義務」を簡素化するものでないことをご理解の上、運用してください。

尚、本プロトコルの合意書締結については、プロトコルの趣旨や各項目の詳細について、当センターで開催する説明会への参加を必須の条件として、各保険薬局の管理薬剤師と当センター院長の間で締結することとしております。

現在、「院外処方箋に係る事前同意プロトコルVer.4.0(2025年11月1日より有効)」を使用できる保険薬局は2025年10月31日までに締結した保険薬局のみとなりますのでご注意ください。

服薬情報提供書(トレーシングレポート)について

保険薬局から処方医への「服薬情報提供書(トレーシングレポート)」について

(当院から情報提供を求めている残薬確認、残薬調整、吸入指導に関するものを除く。)

<定義>

患者から聞き取った内服薬のアドヒアランスや健康食品の使用に関する情報など、即時性の低い情報について処方医師へ手際よくフィードバックするレポートです。

<注意>

FAXによる情報伝達は、疑義照会ではありません。緊急性のある疑義照会は通常通り電話にて処方医へ直接お願いします。

<報告事例>

- アドヒアランスを向上させるための変更提案

例:用法の変更提案(患者の生活習慣より夕食後と眠前をまとめるなど)

錠数の変更提案(100mg2錠を200mg1錠など)

剤形の変更提案(錠剤から散剤、錠剤から外用剤など)

合剤への変更提案(合剤のある薬だがそれぞれの薬を服用している場合など)

屯用への変更提案(鎮痛薬、睡眠薬、便秘薬など) - 患者が処方医に報告していない健康食品(サプリメント)や市販薬等の情報

例:薬効に影響を及ぼす可能性のあるグレープフルーツジュースの継続服用など

市販の頭痛薬、便秘薬、カルシウム剤、漢方薬など

<報告様式>

原則、「施設間薬剤情報提供(兵薬-兵病薬)」をご使用ください。

[必須情報]

患者情報:患者ID、患者名(カナ氏名)、生年月日

処方医情報:診療科、医師名

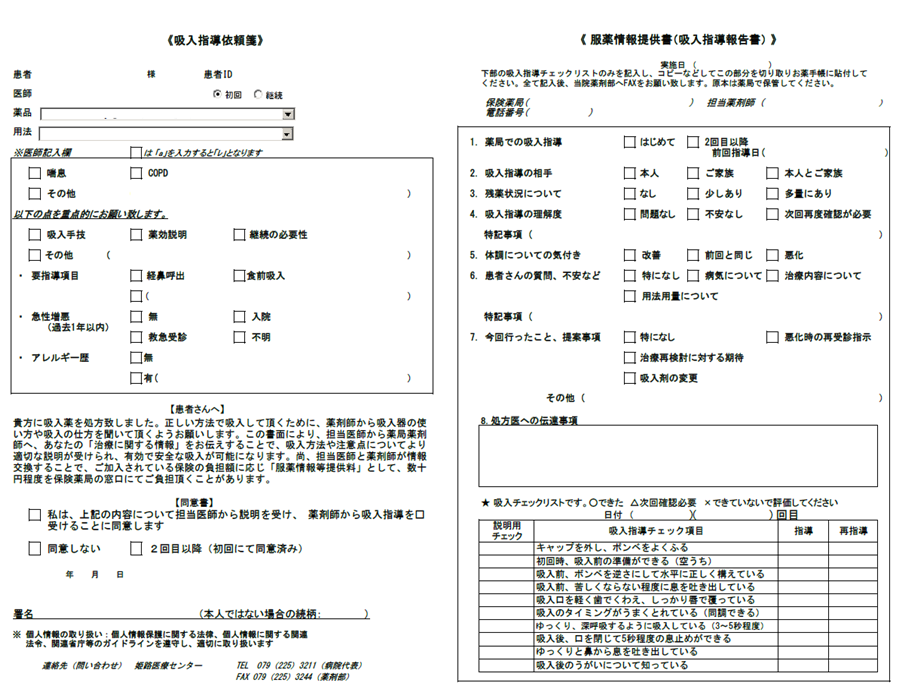

吸入指導依頼箋と服薬情報提供書について

平素より当センター発行院外処方箋を応需していただき、有難うございます。

この度、当センターでは下記のとおり「吸入指導依頼箋」を発行することになりましたのでお知らせします。ご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

運用開始日:2018年3月19日(月)より

運用手順:

- 患者さんが、当センター院外処方せんと一緒に「吸入指導依頼箋」を事前FAX又は持参された場合は、医師記入欄を確認した上で、吸入指導をお願いします。

- 吸入指導については以下を参考にお願いします。「やってみせる」「やってもらう」「繰り返す」が基本となります。

【吸入チェックリストを用いた吸入指導について】

- 薬剤師がデバイス操作方法を説明し、説明用チェック欄にチェックする

- 薬剤師がデモ器を用いてやってみせる

- 患者にデモ器を用いてやってもらう

- 吸入指導チェックリスト「指導」に 〇できた、△再度確認必要、×できていない で評価する

- 吸入指導チェックリスト「指導」に 〇できた、△再度確認必要、×できていない で評価する

- できていないところを、もう一度患者にやってもらう:繰り返す

- 「再指導」に○、△、×で評価を行う

- 最終的にはチェックリストが全て○になるように指導を行って下さい

- 各デバイス毎のデモ器、吸気流速確認器具(トレーナー)をあらかじめ、保険薬局で準備して下さい

- デモ器がなければ実薬を用いて、必ず手技を確認して下さい

- 吸入指導後のフィードバック

- 吸入指導依頼箋右側下部の吸入チェックリストのみを記入後、コピーなどしてこの部分を切り取りお薬手帳に貼付して下さい。

- 当センターへは、服薬情報提供書の記入可能な事項を全て記入後、吸入指導依頼箋を含む用紙全体を当センター薬剤部宛(079-225-3244)にFAX送信して下さい。

また、服薬情報等提供料が算定可能な場合は算定して下さって結構です

- 当センター薬剤部では、送信された吸入指導依頼箋と服薬情報提供書を電子カルテに取り込み、次回診察時に処方医が活用できるようにします。

- その他、吸入指導依頼箋が無い場合でも、患者さんの吸入薬や吸入操作などで処方医へ情報提供を行いたい場合は、当センター薬剤部のホームページ内で公開している各デバイス毎の吸入指導依頼箋を出力後、必要事項を記入の上、その際の院外処方せんと共にFAX送信して頂ければ、同様に電子カルテに取り込みを行います。

| 各デバイスごとの吸入指導依頼箋ファイル(pdf) | |||

|---|---|---|---|

| ・pMDI吸入指導箋 | ・エリプタ吸入指導箋 | ・スイングへラー吸入指導箋 | ・タービュヘイラー吸入指導箋 |

| ・ディスカス吸入指導箋 | ・ハンディへラー吸入指導箋 | ・ブリーズヘラー吸入指導箋 | ・レスピマット吸入指導箋 |

姫路吸入指導ネットワークについて

- 会則(2018年4月改訂)

姫路吸入指導ネットワーク会則(201810改訂).PDF - 研修会報告

(2018年2月17日)

第1回研修会 姫路吸入指導ネットワーク 開催案内.PDF

(2018年9月1日)

第2回研修会 姫路吸入指導ネットワーク 開催案内.PDF

(2019年2月23日)

第3回研修会 姫路吸入指導ネットワーク 開催案内.PDF

がん化学療法薬剤師連携用ツールについて

「特定薬剤管理指導加算2(薬局側)」の算定に必要な「がん化学療法薬剤師連携用ツール」です。算定には、患者のレジメン等を把握した上で、必要な服薬指導を実施と次回診療時までの患者の状況を電話にて確認、その結果を医療機関にFAXで情報提供が必要となります。送付の際、フォーマットの形式は問いません。ご施設のものをご使用いただくか、下記のものをご使用ください。

(兵庫県薬剤師会・兵庫県病院薬剤師会 作成)

<送付先:薬剤部>

FAX:薬剤部直通 079-225-3244

お問い合わせ

独立行政法人国立病院機構 姫路医療センター

TEL:079-225-3211(代表)

FAX:079-223-8310